No.332 子どもの睡眠呼吸障害が起こす脳の構造変化

- 木田 厚瑞 医師

- 2025年11月6日

- 読了時間: 10分

2025年11月6日

小学生の子どものいびきが強いので、という相談を受けたことがあります。顎の形や体形が睡眠時無呼吸症候群で治療中の父によく似ていることや小児に特有な喉の解剖学的特徴から睡眠呼吸障害の疑いがあるので小児科の専門医の受診を強く勧めました。

子どもの頃の睡眠呼吸障害は、いびきだけでなく、授業中に居眠りが多くなることや集中力の低下が起こりやすいことが知られています。成人の睡眠時無呼吸症候群と類似した理由で高血圧や不整脈が起こりやすいことや認知能力と関係するという報告があります。

治療としての扁桃腺やアデノイドの外科的切除は、上気道の拡張による小児の睡眠呼吸障害の改善をもたらすことから手術が行われてきました。米国では、アデノ扁桃摘出術は15歳未満の子供では最も一般的な外科手術であり、年間50万件以上の手術が行われ、それによる死亡例が多いという報告があり、過剰ではないかという批判的な意見があります(JAMA, 2022)。

小児に対し、睡眠中の無呼吸発作を調べる検査は、機器が成人向きであり、同じ施設で実施することは事実上、困難になっています。

ここで紹介する論文は、MRIを使って測定した上気道を構築する気管支の太さが正常以下の場合には、睡眠時無呼吸症候群となる可能性があり、しかもこれは小児の脳の解剖学的な異常を伴い、認知機能の異常とも関係するのではないか、という問題点を提起した論文です[1]。すなわち、気管支の発育障害が認知機能と関係するのはないか、という仮説を検討したものです。

Q. 小児の睡眠呼吸障害とは?

・習慣的ないびきと呼吸停止を特徴とする睡眠呼吸障害 (SDB) は、睡眠中の上気道の虚脱が繰り返し発生する。子供全体の最大17%に影響を及ぼす。

・未治療のSDBは、認知機能の低下、問題行動、生活の質の低下と関連する。

・認知障害と問題行動は、SDB関連の臨床試験で最も証明されている主要な結果である。

・これらの関係のメカニズムについて最近のいくつかの研究では、脳の局所的な形態計測的変化と注意すべき行動調節に関与する領域が特定されている。

・成人で実施されている標準的な睡眠時無呼吸症候群の診断指標だけでは神経認知機能の経過(転帰)の複雑さを完全に捉えることができない可能性があり、新しい臨床的な指標が必要である。

Q. 小児の扁桃肥大の治療の問題点は?

・臨床医は、従来、親から報告された症状の重さと扁桃腺サイズの主観的な判断で客観的な評価が不十分なままアデノ扁桃摘出術を行ってきた。

➡ 臨床ガイドラインでは睡眠ポリグラフ検査 (PSG) が推奨されており、これは依然としてSDBの重症度を診断するためのゴールドスタンダードである。しかし、小児患者では検査施設の制約とアクセスの障壁により、実際の検査実施は依然として限られている。

Q. 本論文[1]の要旨は?

現在の臨床的な問題点:

・磁気共鳴画像法 (MRI)の検査により、睡眠呼吸障害を持つ小児の上気道の解剖学的構造の異常を特定できるようになった。

・睡眠呼吸障害を持つ小児では、定量的な上気道評価は、成人で実施されている診断のためのPSG検査を行う必要がなく、低コストであり、解剖学的特徴を描写する検査方法で睡眠呼吸障害(SDB)を診断できる可能性がある。これを利用することによりSDB診断の効率を高め、治療に結び付けることにより子供の神経認知の異常を予防、治療できる可能性がある。

➡本研究の主な目的は、MRI 検査による上気道容積と子供の認知との関係を評価することである。

方法:

・思春期の脳認知発達研究からの5年間のデータを使用した(N = 11,875人の子供、ベースラインで9~10歳)。上気道容積は、5,552,640の脳磁気共鳴画像スライスに適用されたAI深層学習モデルを使用した。

NIHツールボックス (NIH-TB) からのTotal Cognition Compositeスコアを利用し、認知能力を試験した。さらに副次的アウトカムとして、他のNIH-TB測定値と脳の皮質灰白質の量の測定を行った。

・約12,000人の大規模で多様な子供の集団で構成されるABCD (思春期脳認知発達) 研究コホートで実施した。

➡上気道容積と脳病変との関連性(転帰)との関係を調べた。

・セグメンテーションアルゴリズムとAI利用の深層学習を使用して、ABCD研究グループで実施された脳MRIおよび上気道容積を計算式により求めた。

➡上気道容積と局所皮質灰白質容積との関係を調査し、これと認知能力の関係を調べた。

結果:

・約12,000人の子供からの550万の脳磁気共鳴画像スライスのAI深層学習分析を通じて得られた磁気共鳴画像法由来の上気道の容積が、認知能力とこれに関係する脳容積と関係することを示した。

・気道容積と認知の関係は、脳領域の前頭葉と側頭葉の灰白質の量が関係した。

➡これらの結果から、小児の睡眠呼吸障害における神経認知リスクの代理マーカーとして上気道容積の測定が重要である。将来的には複雑な計算は、AIを利用し、簡便化して実用化できる可能性がある。

・気道容積が小さいほど、複数の領域にわたる認知スコアが低下し、特に処理速度と注意力の低下に影響を与えた。

・いびきをかく習慣群は、いびきをかかない人よりも気道容積が有意に小さかった(平均差、1.2cm³;95%信頼区間[CI]、1.0~1.4cm³;P < 0.001)。深層学習由来の気道容積は、認知機能測定のTotal Cognition Compositeスコアを予測した(推定平均差、3.68ポイント;95%CI、2.41-4.96ポイント;気道容積の自然対数の1単位増加あたりのP<0.001)(約2.7倍の生の容積の増加)。

➡この気道容積の増加は、右側頭葉の容積の平均 0.02 cm³の増加と関連していた (95% CI、0.01–0.02 cm³;P < 0.001)。同様の気道容積は、ほとんどのNIH-TBドメインスコアと複数の前頭および側頭灰白質容積と関連した。これらの脳容積は、気道容積と認知の関連性を間接的に証明した。

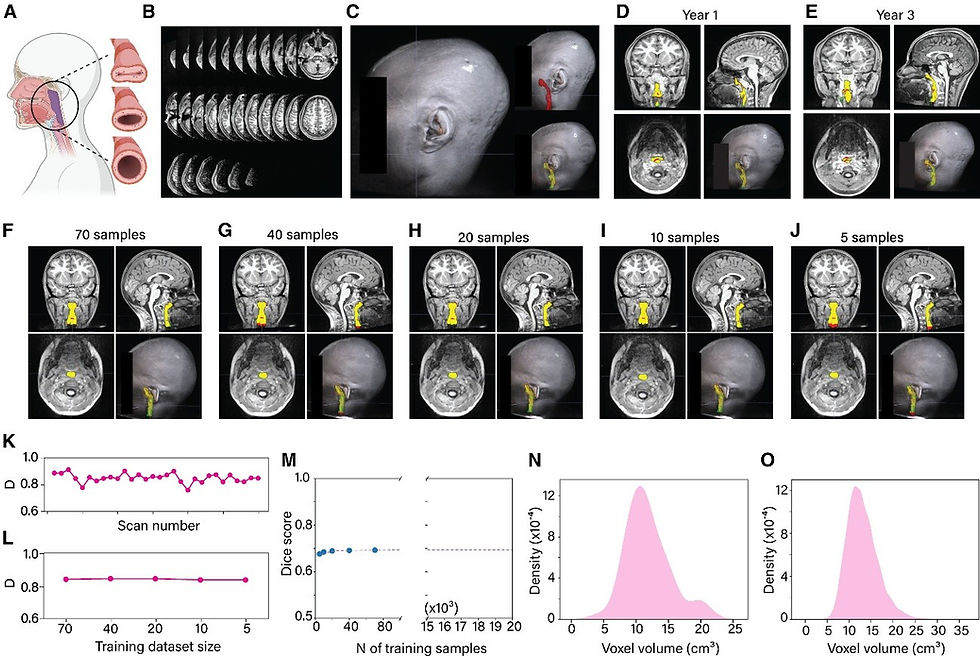

図 1. AI深層学習を用いた上気道セグメンテーションパイプラインを示す。

A: 頸部での気道が狭くなる程度を示した。標準的な垂直エアコラムは、上鼻甲介から椎骨C4の下まで伸びている。上気道虚脱のさまざまな重症度の概略図を示す。

睡眠呼吸障害のある子供では標準的な垂直エアコラムは、上鼻甲介からC4椎骨の下終板まで伸びている。上気道虚脱のさまざまな重症度の概略図も示されている。

B: T1強調磁気共鳴画像スライスによる3次元再構築像。

DとE:トレーニングされた深層学習モデルによって検出された上気道の範囲。

1年目(D)と3年目(E)の同じ子供の上気道の深層学習セグメンテーションの例。

結論:大規模な小児コホートにおけるディープラーニングベースの気道セグメンテーションの新しいアプリケーションの有効性を実証した。

本研究の特徴:

・この研究は、子供の大規模な縦断的サンプルに基づいて、MRI由来の上気道容積と認知転帰に有意な関係があるという証拠を提供した。

➡眼窩前頭、側頭、および前帯状回脳領域の灰白質体積は、上気道容積と認知転帰が関連することを証明した。

・現在の臨床上の意思決定は、多くの場合、利用可能な場合の客観的な対策とともに、親から報告された症状に大きく依存している。これらの結果は、上気道の形態に由来する画像所見をバイオマーカーとして、小児SDBと認知転帰を結びつける生物学的メカニズムの理解を深めることができることを示した。

将来の研究:

・上気道のオフィスベースの簡単な超音波検査を利用することによりアクセスしやすい画像診断を確立し、特に手術を予定される場合に備える意味で、本研究の結果を活用できる可能性がある。

問題点:

・上気道容積は、SDBにおける気流制限の解剖学的基礎として以前から指摘されてきた。静的 MRIと動的MRIの両方で、SDBの上気道容積が減少していることが実証されている。

・ABCDコホートにおけるいびきと上気道容積との関連は、従来のSDBの病態生理学と一致している。

・黒人の子供の気道容積が最も小さいことが判明しており、この関係は社会経済的地位の低下にも起因している。劣悪な住宅に関連する気道炎症率の上昇につながる可能性がある。

本研究は、多くのSDBの発達期の小児の脳の構造と肺の気管支の容積が関係することを多くの症例の収集データから実証したものです。この結果から、上気道の発達障害は、小児期の睡眠時無呼吸症候群の原因の一つとなる可能性があります。脳の発達と気管支の容積が関係する理由は、この論文では直接的には証明していませんが、気管支の発達が十分でなければ脳に送る酸素が不足するか、二酸化炭素の排出が低下する可能性があります。脳と気管支の成長発育が相互に関係することを示したという点で魅力的な提言となっています。ここでは触れていませんが、成人の睡眠時無呼吸症候群の原因として肺の構造や呼吸機能の異常があることも推定されます。

研究方法で問題点を挙げるとすれば、SDBの小児のみを対象としていることであり、健常児の対象例が入っていないことです。今後の研究が待たれます。

仮説として小児の認知能力の低下―睡眠呼吸障害―MRIによる気道の容積、の3つの異なる条件が相互に関係し合う可能性を挙げています。

膨大なデータはAIを利用して短時間の間に測定結果を出せることを示したという方法論も魅力的です。機器を開発すれば、クリニックレベルでも実現可能な検査方法であり、また不要な手術例を避けることもできます。

成人の医療への応用では、認知能力の低下―睡眠呼吸障害の関係は、成人の認知症の早期診断と予防という点で同様な研究が待たれる領域です。

本論文は、呼吸器研究の先端をいく、米国呼吸器学会の雑誌に発表されたものですが、同じころに同学会から発行されている雑誌に、成長発育と成人後の病気が深く関わる可能性についての論評があります[2]。

デビッド‧バーカー博士によって最初に提唱された「バーカー仮説」は、生涯を通じて健康と病気の発達起源 (DOHaD) があることを示唆しています。初期の研究では、20 世紀初頭の乳児死亡率と約50年後の虚血性心疾患率との関連が明らかになりました。これは 成⼈病の「胎児起源」仮説につながり、幼少期の栄養と成人後の慢性疾患の発症との関係を提案しました。20世紀後半を通じて、より多くの科学者グループがこれらの関係を研究し続け、その結果、2001年と2003年に成人病の胎児起源に関する世界会議が開催されました。これらの会議の参加者は、その後、健康と病気の発達起源のための国際学会を結成しました。 DOHaD仮説のレンズを通して、胎児、周産期、および小児の「環境」が生涯にわたる個人の健康状態に及ぼす影響の理解が深まりました。

DOHaD仮説は、最適な成人の健康を達成するための出生前環境、母体の健康、幼児期の曝露の重要性を強調しています。これは、母親の栄養不良、毒素への有害曝露、妊娠中のストレスなどの要因が胎児の臓器や代謝系の発達に影響を与える可能性があり、それが肥満、糖尿病、心血管疾患、高血圧などの症状に対する個人の感受性に影響を与える可能性があることを示唆しています。個人の健康軌道を形成する上での幼少期の状態の重要性を強調しています。

ここで取り上げた論文は、呼吸器疾患の発生起源と、睡眠呼吸障害を成長発育の文脈で説明しています。ジサナプシス(Dysanapsis)とは、幼少期の肺の「非定型」成長を指し、その結果、気管支容積に対して肺胞実質の容積比が不均衡になることです。

ジサナプシスが、喘息の肺機能障害の一因となり、またCOPDの原因となり、現代のデータは危険因子として肺成長の異常を裏付けています。特に、幼児期の肺感染症と早産は、肺の発達障害とその後のCOPDの重大な危険因子として特定されています。早産児は、 成人中期まで続く持続的な肺機能障害を示し、慢性呼吸器疾患に対する感受性を高めます。さらに、母親の喫煙や栄養不良などの不利な子宮内環境への曝露は、肺の発達と修復メカニズムを混乱させ、より危険を悪化させます。成人で重症化する慢性疾患の予防と管理という点で出生前および幼児期のケア、栄養、全体的な健康の維持が重要です[2]。

参考文献:

1.Kanhere A. et al.

Upper airway volume predicts brain structure and cognition in adolescents. Am J Respir Crit Care Med 2025; 211:2105–2116.

2. Coates BA. et al.

Federal research funding for child lung health and disease. Ann Am Thorac Soc 2025; 22:1645–1647.

※無断転載禁止

.png)